4年生では、こんなに頭をつかう勉強をしています!

(理科 もののあたたまりかた)

|

|

水をあたためたとき、どのように水があたたまっていくかを調べます。 金属と同じように熱したところからあたたまるのか、子どもたちの予想が始まります。 このとき、ふだんの生活経験がとても大切です。 (予想の例) ・ 味噌汁をあたためるとき、下からぼこぼこ動くから、下から上に上がっていると思う。 ・ お風呂に入ったとき、下はぬるくて上は熱いことがあるから、上からだと思う。 ・ 金属と同じように、あたためたところから順にあたたまる。 ・ ぐるぐる回りながらあたたまる。 ・

|

|

|

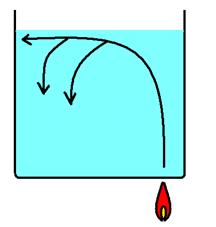

では、それぞれが予想をもって実験開始です。 ビーカーを使って、ふだんは見られない横からの様子を観察します。水の動きがわかるように、コーヒーの粉などをいれて動きをみます。 やがて、子どもから「ぐるぐる回っている!」というつぶやきが…… そして、まとめ。温められた水は上にあがり、回るようにして全体があたたまることを、「対流」ということを知ります。 |

|

|

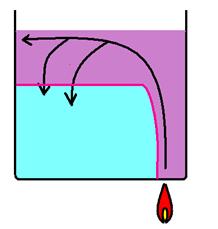

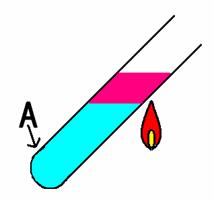

最近になって、新たな実験器具や薬品が使われるようになりました。 例えば、「サーモインク」。水色の液体ですが、ある一定の温度を超えると鮮やかなピンク色になります。水が上からあたたまる様子がよく分かります。 また、今回4年生では、水をあたためるのにアルコールランプではなく、実験用ガスコンロを使用しています。使い方が簡単なのと、安定して同じ温度であたためられるところが利点です。 |

|

|

では、先ほどの実験結果をふまえ、「上を温めても、対流は起きるのか?」ということについて考えてみましょう。 これ、正解は「上だけあたたまる」なんですが、最初からそう予想する子どもは実は少ないんです。 あたためられた水は上に上がり、そのままガラス沿いに下に落ちていって対流が起こり、全体があたたまるという予想が多いです。1つのクラスを例にすると、上だけあたたまると予想した子どもはわずかに3人。残りは、対流によって全体があたたまる、というものでした。 子どもたちはここでも、もともともっている概念(素朴概念)や、生活経験をもとにそれぞれ予想します。 (予想の例) ・ お風呂のお湯は、上からお湯をいれたとき下も少しはぬるいから、上だけあたたまるというのはおかしい。だから全体があたたまる。 ・ 金属のときも、この前の水を下からあたためたときも、最後には全部があたたまったから、今回も全体があたたまるはず。 ・ あたためられた水は上にしかいかないから、上だけがあたたまると思う。 これだけしっかり予想ができていれば、もう実験がしたくてたまらなくなります。自分の予想が正しいか、あるいは新たな発見があるのか。楽しみで仕方がないのです。 |

|

|

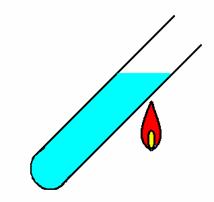

さぁ、実験です。ここでは、前述のサーモインクが大活躍。 実験を開始して数分、上はぼこぼこと音を立てて沸騰しているのにも関わらず、試験管の下側のインクの色は変わりません。 ここで、「Aの部分を試しに触ってもいいよ。」として確かめさせます。上は明らかに熱くなっているのに、下は冷たいまま。 子どもたちが気付きます。 「上をあたためても、対流は起こらない。」 「そうか。もし、全体が温まるんだったら、お風呂のとき下がぬるいのがおかしい。」←これはかなり高度な気づきですね。 「下をあたためないと、水全体をあたためることはできないんだ。」 |

|

こうして、身近なところにある「水のあたたまりかた」に対する新たな知識を身につけることができました。 家で味噌汁を温めたとき、 「あ、今対流が起こっているな。」 と思えたら、いいですね(^^) |

|

自然体験 活動で八木用水へ |

牛田浄水場 |

せいそう工場 |

八木用水 |

図画大会 |

梅林 ソーラン |

PTCピース キャンドル |

理科 実験 |

朝会発表 |